お正月の食卓に並ぶおせち。子どもに意味を聞かれて、うまく説明できるか不安……。そんなとき、短くやさしい言葉で伝えられるガイドです。歴史や語源、重箱の理由、料理ごとの願いを、子ども向けに言い換えて紹介します。

- おせちの意味と由来を、子どもにやさしく説明する方法

- 重箱の段の意味、詰め方、関東と関西の違い

- 代表料理の願い早見表、クイズ、学習プリントのたたき台

おせちってなに?子どもに一言でいうと

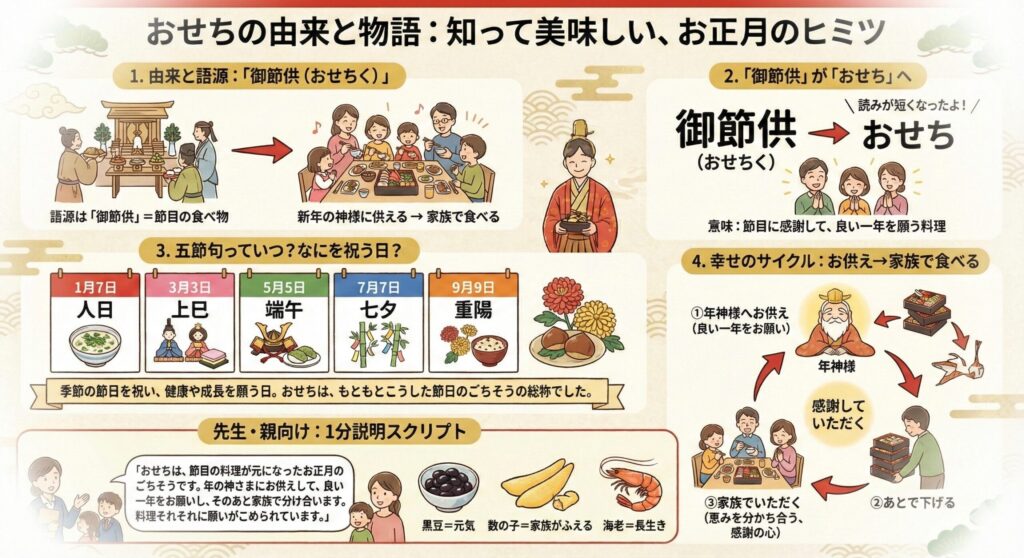

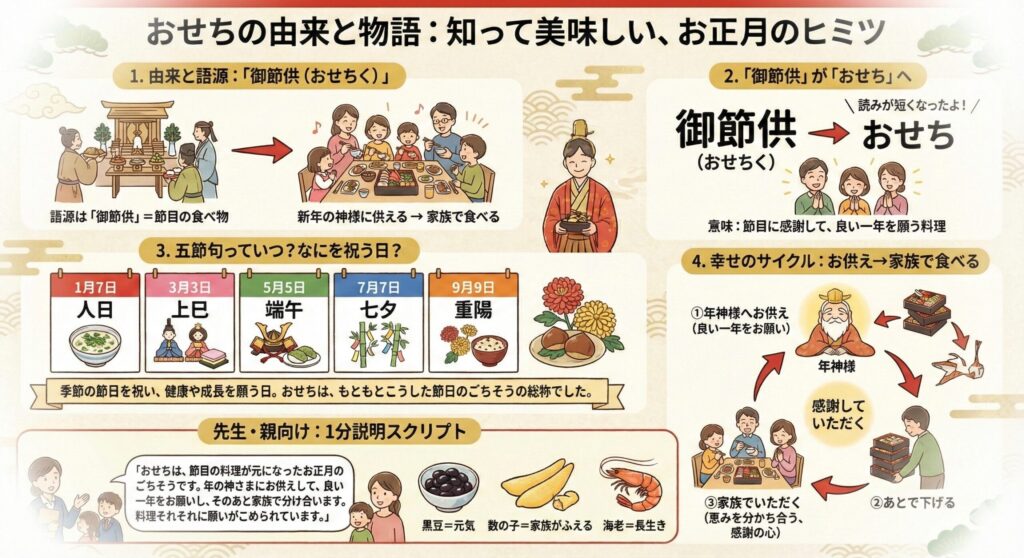

おせちは、家族みんなの幸せを願う料理のセットです。むかしは、季節の大切な日ごとに「節の料理」を用意しました。その考えがのこり、今はお正月の料理として定着しています。神様にお供えしたあと、みんなでいただくことで、福をわかち合うという意味があります。子どもには「願いを詰めた、新年のごちそう」と伝えるとイメージしやすいです。

お願い事の宝石箱やー

おせちの「由来」と「語源」をやさしく解説

「御節供(おせちく)」が「おせち」になった話

「御節供」は、季節の節目に神様へお供えするごちそうのこと。読みが短くなって「おせち」と呼ばれるようになりました。意味は「節目に感謝して、良い一年を願う料理」です。

五節句っていつ?なにを祝う日?

五節句は、1月7日(人日)、3月3日(上巳)、5月5日(端午)、7月7日(七夕)、9月9日(重陽)。いずれも季節の節目を祝い、健康や成長を願う日です。おせちは、もともとこうした節日のごちそうの総称でした。

年神様にお供え→家族で食べるようになった流れ

新年に迎える「年神様」へ供えた料理を、あとで家族がいただくことで、恵みを分かち合うという考えがあります。お供えから家庭の食事へ。そこに「感謝していただく」意味が宿ります。

先生・親向け:1分説明スクリプト

「おせちは、節目の料理が元になったお正月のごちそうです。年の神さまにお供えして、良い一年をお願いし、そのあと家族で分け合います。黒豆は元気、数の子は家族がふえる、海老は長生きなど、料理それぞれに願いがこめられています。」

どうして重箱に入れるの?段の意味と詰め方

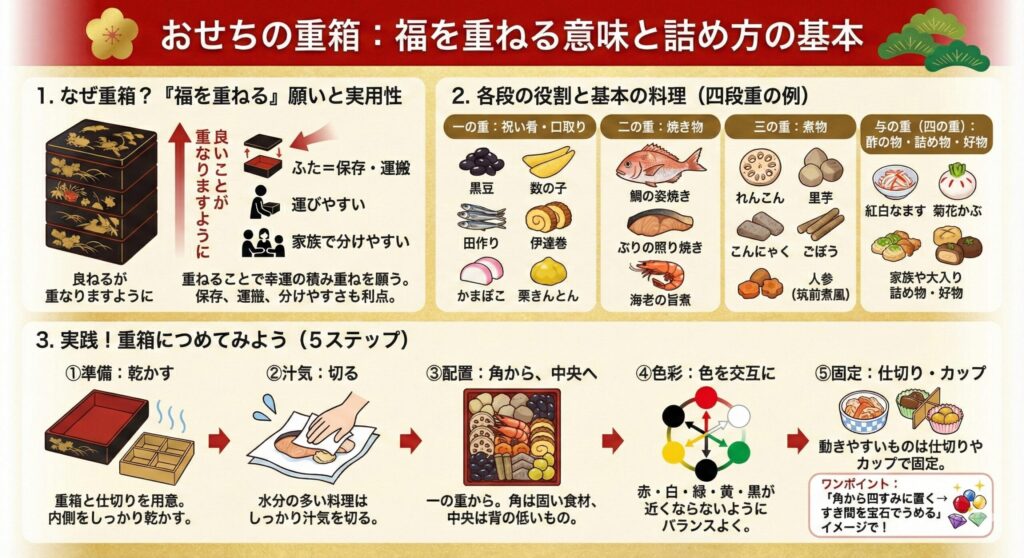

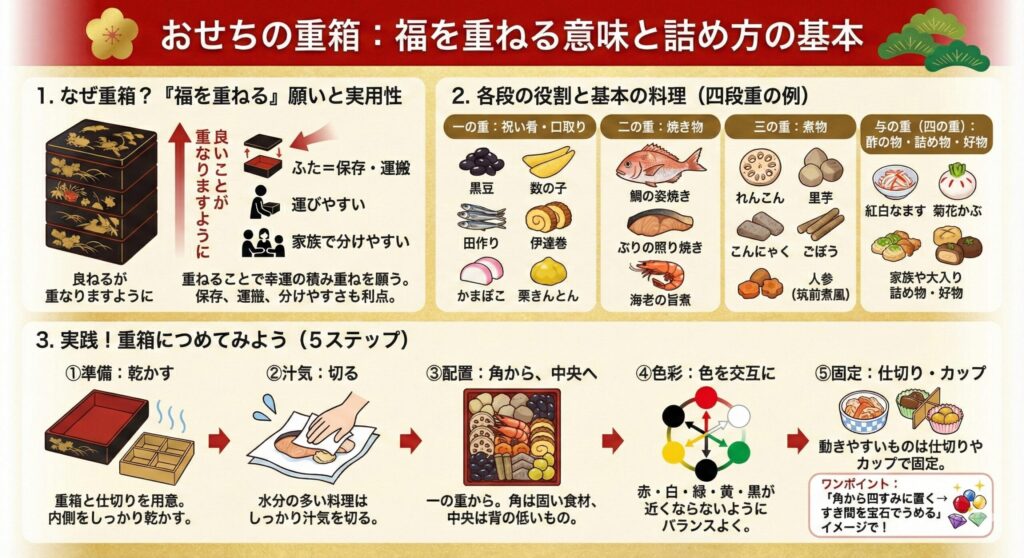

「福を重ねる」重箱の意味と実用性

重箱は、重ねることで「良いことが重なりますように」という願いを表します。ふたがあり、運びやすく、保存にも向きます。家族や親せきで分けやすいのも利点です。

一の重・二の重・三の重の基本(四段重の正式例も)

- 一の重:祝い肴・口取り(甘い卵やかまぼこなど)

- 二の重:焼き物(鯛、ぶり、海老など)

- 三の重:煮物(れんこん、里芋、こんにゃくなど)

- 与の重(四の重):酢の物・詰め物・家族の好物など

重箱につめてみよう

手順(1〜5)

- 重箱と仕切りを用意。内側をしっかり乾かす。

- 水分の多い料理はしっかり汁気を切る。

- 一の重から。角は固い食材、中央は背の低いもの。

- 色を交互に。赤・白・緑・黄・黒が近くならないように。

- 動きやすいものは仕切りやカップで固定。

「角から四すみに置く→すき間を宝石でうめる」みたいなイメージです。

おせち定番20品「意味早見表」(子ども向け言い換えつき)

| 料理 | こめられた願い | 子ども向け言い換え |

|---|---|---|

| 黒豆 | 無病息災・まめに働く | 元気でがんばれるように |

| 数の子 | 子孫繁栄 | 家族や仲間がふえるように |

| 田作り(ごまめ) | 五穀豊穣 | 勉強や仕事がよく実るように |

| 伊達巻 | 学問成就 | べんきょうが上手になるように |

| 紅白かまぼこ | 魔除け・日の出 | 新年のはじまりをお祝い |

| 昆布巻き | よろこぶ(語呂) | たくさん喜べますように |

| 栗きんとん | 金運・豊かさ | おこづかいが増えるかも |

| 海老 | 長寿 | 大人になっても元気でいられるように |

| 紅白なます | 平和・水引 | 仲よく円満にすごせますように |

| れんこん | 見通しがよい | 未来がよく見えるように |

| 鯛 | めでたい | いいことが起こりますように |

| ぶり照り焼き | 出世・成長 | ぐんぐん成長できますように |

| たたきごぼう | 家の土台・安定 | しっかり根をはれますように |

| 里芋(きぬかつぎ) | 子だくさん | きょうだい・友だちが増えるように |

| 煮しめ(筑前煮) | 家族円満 | みんなが仲よくまとまるように |

| 八幡巻き | 豊作・実り | 努力が実りますように |

| 手綱こんにゃく | 縁結び・結束 | なかまのきずなが強くなるように |

| くわい | 立身出世(芽が出る) | 目標に手がとどくように |

| 梅花にんじん | 春の訪れ | 明るい春が来ますように |

| 松風焼き | 誠実(裏表なし) | うそをつかず正直に |

苦手な食べ物があっても、意味を知ると興味が湧くかも!

地域でちがう?関東と関西のおせち

祝い肴三種の違い(代表例)

- 関東:数の子・黒豆・田作り(ごまめ)

- 関西:数の子・黒豆・たたきごぼう

味つけの傾向(ざっくり)

- 関東:しょうゆの色と甘じょっぱさがやや強め

- 関西:だしの香りと薄口しょうゆで上品な色合い

いつ食べる?なぜ年末に作る?(三が日・台所を休める考え)

食べるのは元日から三が日が基本。まとめて作るのは、保存できて、お正月に台所仕事を減らすためです。

おせちは、元日から三が日のあいだにいただく家庭が多いです。年末に作り置きするのは、日持ちする料理が中心だから。お正月くらいは台所仕事を休み、家族でゆっくり過ごすという意味合いもあります。現代では冷蔵・冷凍や市販品も活用し、無理なく準備する家庭が増えています。

年末に1〜2品だけでも手作りすると、子どもの思い出に残ります。

子どもと楽しむ「おせち学習」アイデア

見る・数える・盛りつける。小さな成功体験を作りましょう。

3問クイズ

- 「おせち」はもともと何の料理のこと?

- A:節目のごちそう B:毎日のおかず C:外国の料理 〈正解:A〉

- 黒豆の願いはどれ?

- A:金運 B:健康・まめに働く C:家内安全 〈正解:B〉

- 数の子は何を願う?

- A:長寿 B:見通し C:子孫繁栄 〈正解:C〉

こどもお手伝いリスト

- 料理の数を数える(数の子の粒、れんこんの穴など)

- ミニ重に盛りつけ(シリコンカップを活用)

- 願いカードを作る(料理名+願いの一言)

まとめ:1分でわかる要点

- おせち=節目のごちそう→正月の行事食/願いを分け合う

- 語源=御節供。年神様に供えてから家族でいただく

- 重箱=福を重ねる。段ごとに役割(祝い肴→焼き物→煮物→酢の物)

- 代表料理の願い=黒豆(健康)・数の子(子孫)・海老(長寿)など

- 地域差あり。家庭の味を正解として尊重する

- 無理しない準備。市販・冷凍も活用し、学びを中心に

FAQ(よくある質問)

おせちの意味は?なぜ食べるの?

新年がよい年になるよう願い、神様に供えた料理を分け合うためです。家族の健康や成長などの願いが料理に込められています。

おせちの由来はいつから?御節供ってなに?

節目のごちそう「御節供(おせちく)」が語源です。季節の節目を祝う料理が、のちに正月料理として定着しました。

重箱に入れるのはなぜ?段ごとの決まりはある?

「福を重ねる」願いがあります。一般的に、一の重は祝い肴、二の重は焼き物、三の重は煮物、四の重は酢の物や詰め物です。

祝い肴三種ってなに?関東と関西で違うの?

お祝いに欠かせない三品のこと。関東は数の子・黒豆・田作り、関西は数の子・黒豆・たたきごぼうが代表です。

子どもにはどの料理が食べやすい?

伊達巻、栗きんとん、紅白かまぼこ、れんこんの煮物などが人気です。甘みや食感がやさしいものから試しましょう。

元日以外に食べてもいいの?

家庭の習慣でOKです。元日から三が日が一般的ですが、年末に少し味見する家庭もあります。